道を中心としたまちづくり

「道」は私たちにとって、最も身近で多様性がある公共空間である。

建物の中の賑わいや、周辺からの人の流れなど、ヒト・モノ・コトが「道」へあふれ出すその風景こそが、まちの個性となる。

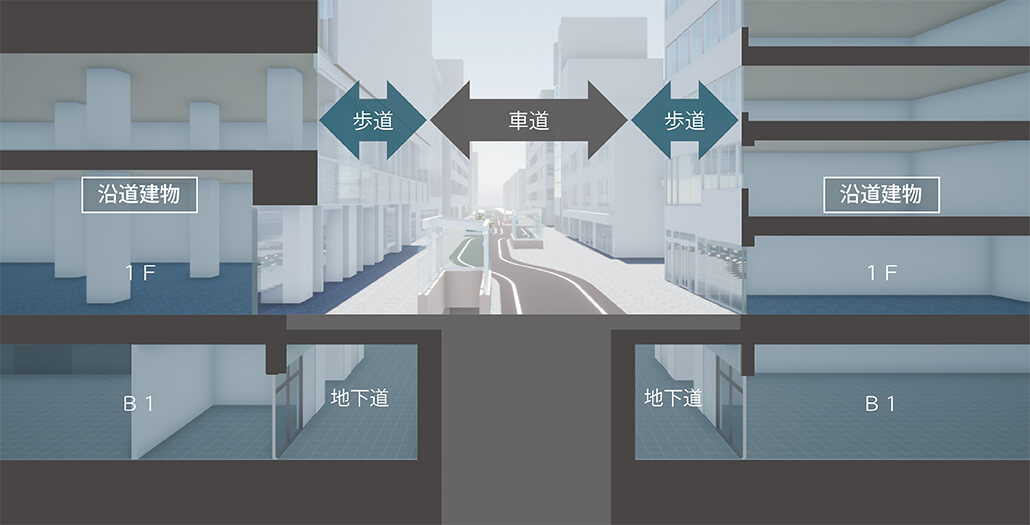

しかし、現在では道の大部分を車道で占有され、道が人のための空間ではなくなり、「まち」の個性は失われつつある。

そのような中、「人の居場所としての道」が求められている。

紺屋町のポテンシャル

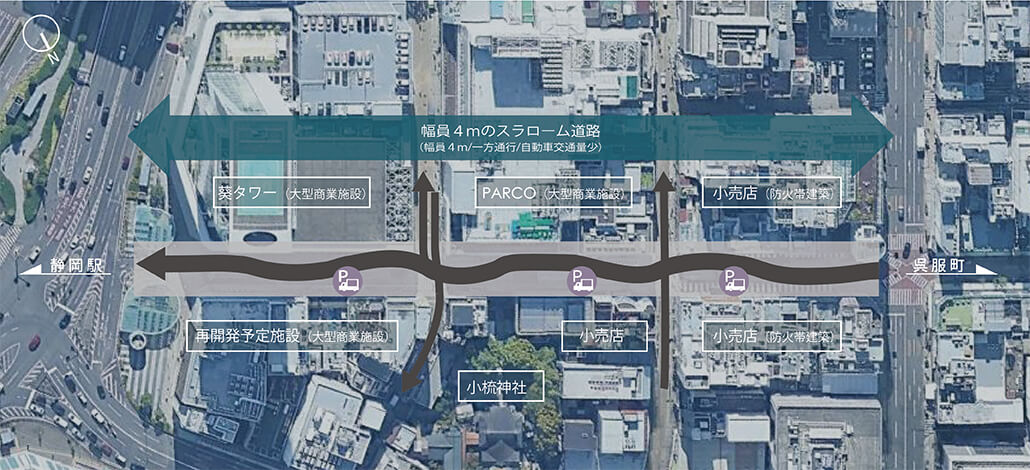

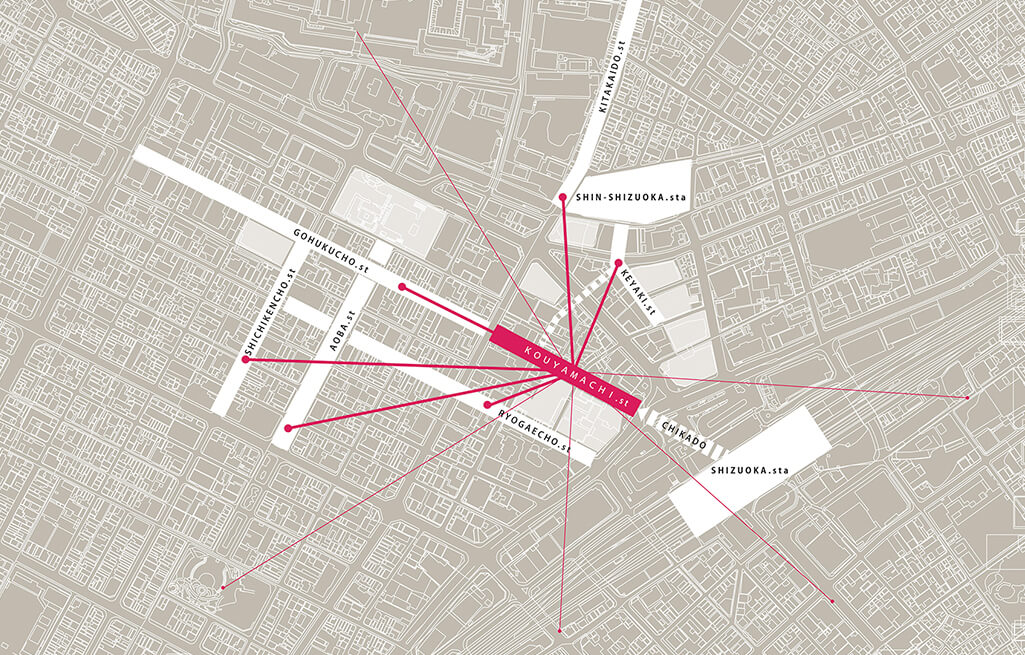

静岡のまちは、駅と市街地を国道1号線が分断しており、歩行者の多くは地下道と地上商店街からなる紺屋町を通って市街地へ向かう。

紺屋町は歩行者のためのメインストリートであり、訪れる人々を迎える静岡の玄関口として賑うなど、さまざまな特徴を持つ。

そこで、私たちは道の中でも「紺屋町」を静岡のまちづくりの起点と位置付け、「道」からまちづくりを考える。

道路空間から歩行空間へ

現状の紺屋町は人通りの多さ・車両通行の少なさに反して道の大部分を車道が占有している。

スラローム状の道路に建つ路上工作物は見通しを遮り、歩行者のための道ではなくなっている。

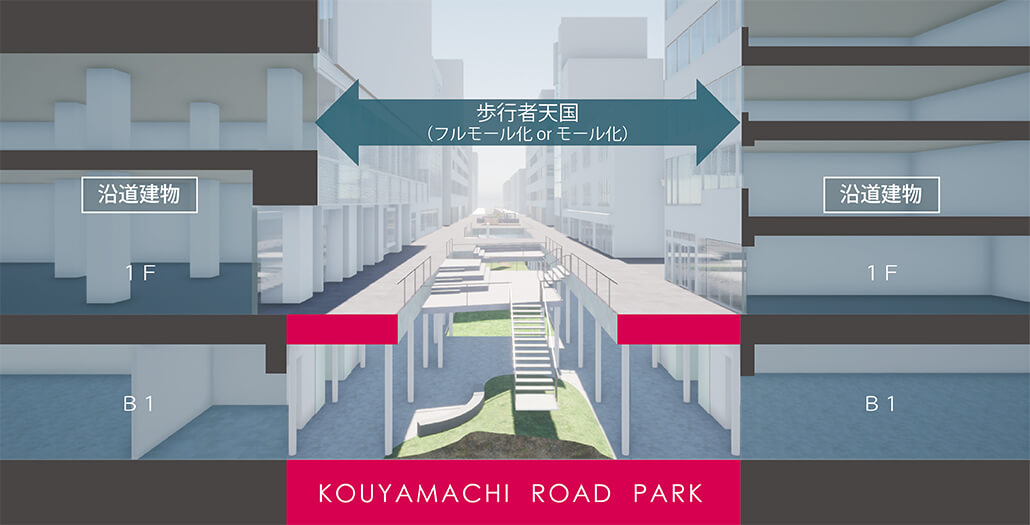

そこで地上部分の交通整理として、モール化(歩行者天国)を行う。

また、地下道は老朽化の問題を抱えており、構造の再整備の必要がある。

交通(ソフト)と構造(ハード)の再整備をきっかけに

地上と地下のつながりをもった人中心の空間を再構築し、安全で快適な歩行環境をつくりだす。

歩いて楽しい道のデザイン

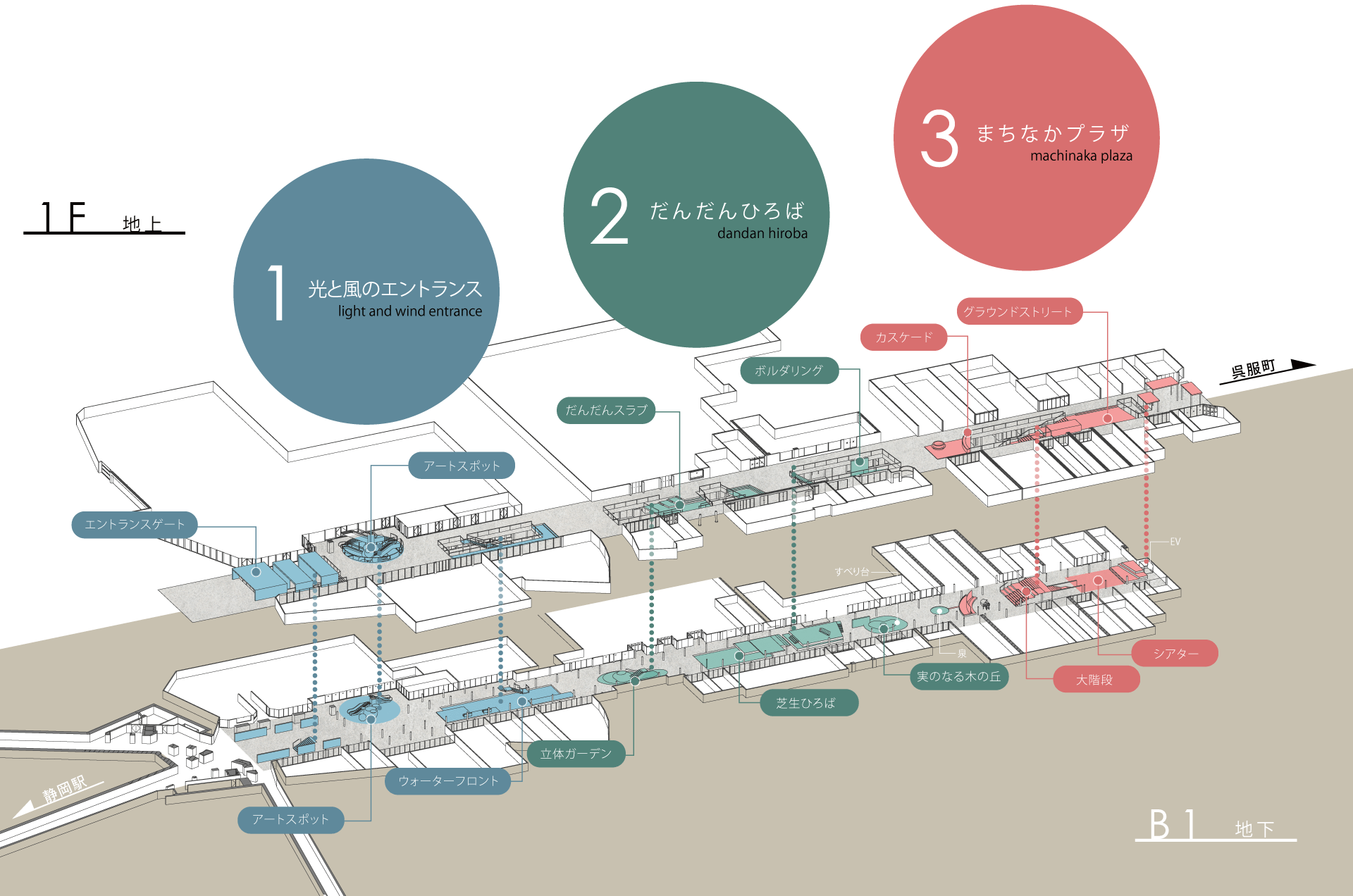

全長200メートルある紺屋町を、まちに開かれた楽しいパブリックスペースとして

3つのテーマをもってデザインする。

テーマごとに紺屋町の特性を活かした多様な空間構成・プログラムが訪れる人を迎える。

地上と地下の空間的連続性が、どこでも楽しく歩きたくなる空間をつくりだす。

光と風の

エントランス

light and wind entrance

静岡駅に近いエリアでは地下レベルからの人の流れを考慮し、

しずおかの玄関口、市街地や市美術館へのロビー空間を設える。

吹き抜けから落ちる光による明暗のコントラストは、印象的な空間を演出する。

地下に届く光と風は地上への空間的連続性を生む。

だんだんひろば

dandan hiroba

真ん中のエリアでは、さまざまな高さのスラブや遊び場が居場所をつくる。

楽しく歩く中に、さまざまなスケールで人々がとどまり、憩う空間を生み出す。

地上と地下からなる道は「見上げる」「見下ろす」といった立体的な関係性を生み出し、

沿道建物と一体となって新しい風景をつくり出す。

-

地下から地上につながる立体ガーデン

この道を歩いていると、思ってもみない目線で自然や人と触れ合える。

地下から覗く植物は季節ごとに道を彩る。 -

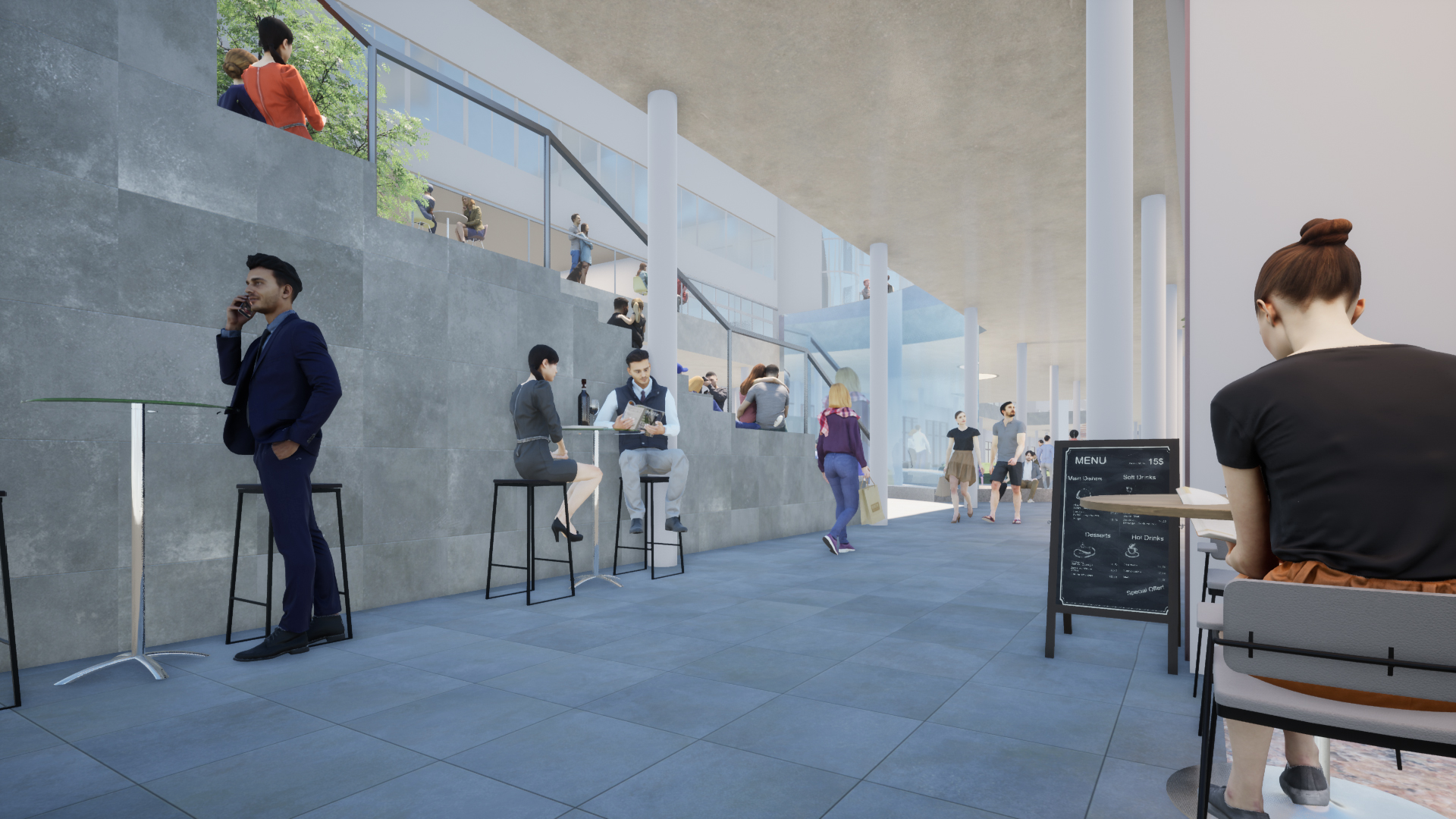

立体ガーデンとつながる沿道店舗

沿道店舗からモノ・コトが溢れ出している。

例えば立体ガーデンとお花屋さんが空間的につながることで、賑わいの相乗効果が生まれる。 -

つなぐだんだんスラブ

さまざまな高さのだんだんスラブが地下と地上をゆるやかにつなぐ。

パルコ前のスラブは小梳神社の参道を延長し、地下からの参拝客を迎える。 -

吹き抜けで地上とつながる芝生ひろば

大きく開いた吹き抜けは地上と地下の楽しさや賑わいをつなぐ。

遊んだり、座ったり、寝転んだり、それぞれが居心地のいい場所を見つけられる。 -

まちなかのあそび場

ボルダリングや芝生の丘など、高低差を生かしたあそび場をつくる。

道や沿道店舗からアクティビティを楽しめる。 -

みどり溢れるだんだんひろば

地上からも緑や地下を行き交う人々の様子が垣間見える。

楽しく歩く中に滞留する空間が生み出され、新たな道の風景となる。

まちなかプラザ

machinaka plaza

呉服町へつづくエリアでは、大きく開けた吹き抜けとダイナミックな大階段が

人の流れを地上レベルへつなげる。

地上の陽だまりの大階段と地下の落ち着いたシアター。

異なる2つの劇場空間は、人々のさまざまな活動を受け入れ賑わいを生む。

日常の中に気軽に非日常に出会える場は、訪れる人の生活に彩りを添える。

-

大階段の劇場

大階段は時として陽だまりの劇場になり、

日常と芸術を結び付ける場となる。 -

路地裏のような道

小さな店舗の活動を道に拡げることで路地裏のような居心地の良さをつくる。

店舗ごとの個性があふれ出し、道に彩りを与える。 -

ちいさな泉

ちいさな泉に注ぐ柔らかな光と流れ落ちる水のカーテンは

落ち着きのある空間をつくりだす。 -

シアターで演奏会

現況の地下道らしさの残る落ち着きのあるシアター。

突き当たりの吹き抜けから注ぐ光がステージを演出する。 -

シアターとつながるグラウンドストリート

シアターのにぎわいは吹き抜けを介して地下だけではなく

地上のグラウンドストリートまであふれ出す。 -

“まち”の屋根

呉服町に続くスクランブル交差点前の屋根。

“まち”合わせ、信号“まち”、紺屋“まち”の目印。

道からはじまるまちの未来

紺屋町と道の関係を再構築した新しい道のかたち “KOUYAMACHI ROAD PARK”

道は賑わいとまちの個性を生む可能性を秘めた公共空間である。

道を再解釈し、まち全体で賑わいと個性を生むことが静岡のまちの未来をかたちづくっていく。

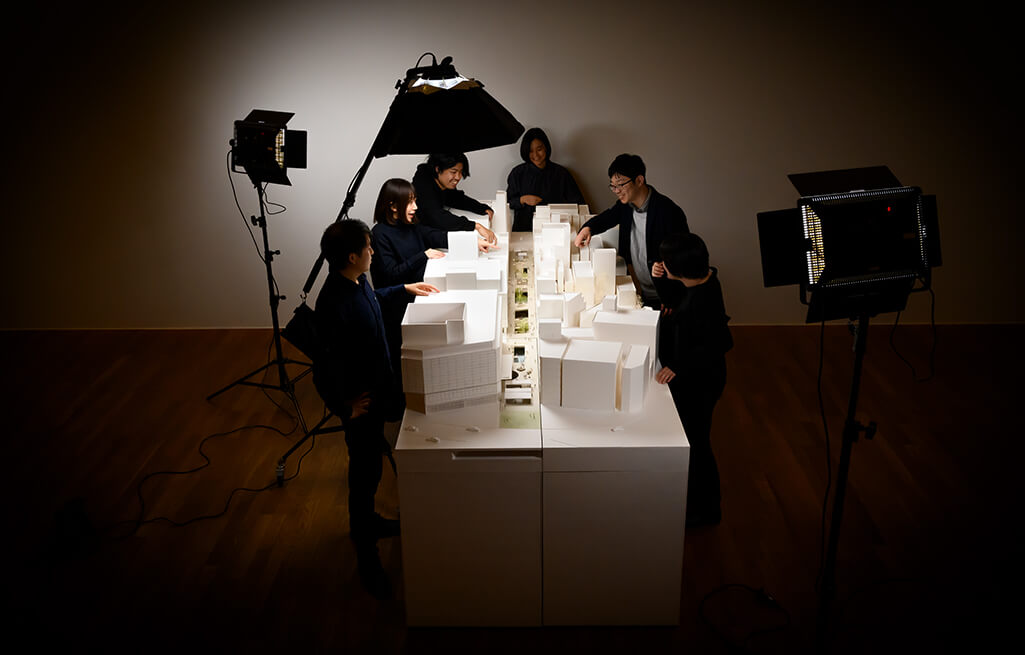

- Created by

- KANA Horikawa

- SHUTA Nagashima

- TOM Usami

- MAI Fukui

- ASUKA Otaka

- YASUNORI Hasegawa